Zahlen und Fakten: Agrarökonomie

Anerkennung von Beratungsfachkräften auf den Gebieten der Beratung der Landwirtschaft sowie des Garten- und Weinbaus in den Ländern Brandenburg und Berlin (Erlass Berateranerkennung)

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) ist für die Berateranerkennung im Land Brandenburg und Berlin verantwortlich. Diese Aufgabe wurde dem Referat Agrarökonomie übertragen. Die Anerkennung bescheinigt den anerkannten Beratungsfachkräften eine hohe beratungsmethodische und fachliche Qualifikation, weiterhin sind regelmäßige Fortbildungen zu absolvieren. Ziel einer Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen im Sinne der Förderrichtlinie - BeRI für Landwirtschafts- und Gartenbauunternehmen ist die Bereitstellung einer leistungsfähigen und fachlich hochwertigen Beratung.

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) ist für die Berateranerkennung im Land Brandenburg und Berlin verantwortlich. Diese Aufgabe wurde dem Referat Agrarökonomie übertragen. Die Anerkennung bescheinigt den anerkannten Beratungsfachkräften eine hohe beratungsmethodische und fachliche Qualifikation, weiterhin sind regelmäßige Fortbildungen zu absolvieren. Ziel einer Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen im Sinne der Förderrichtlinie - BeRI für Landwirtschafts- und Gartenbauunternehmen ist die Bereitstellung einer leistungsfähigen und fachlich hochwertigen Beratung.

Zahlen und Fakten

Die Inhalte der Beratungsleistungen sind in 31 verschiedenen Beratungssteckbriefen beschrieben, diese sind auf der LELF–Internetseite abrufbar. Hier sind die einzelnen Beratungsfachkräfte mit Ihren Kontaktdaten veröffentlicht. Im Wesentlichen lassen sich die Steckbriefe in die drei Kategorien Ökologie, Ökonomie und Soziales eingruppieren. Eine beschreibende Liste über die fachthematischen Inhalte der Beratungssteckbriefe finden Sie im Anschluss an diesen Beitrag .

Die Inhalte der Beratungsleistungen sind in 31 verschiedenen Beratungssteckbriefen beschrieben, diese sind auf der LELF–Internetseite abrufbar. Hier sind die einzelnen Beratungsfachkräfte mit Ihren Kontaktdaten veröffentlicht. Im Wesentlichen lassen sich die Steckbriefe in die drei Kategorien Ökologie, Ökonomie und Soziales eingruppieren. Eine beschreibende Liste über die fachthematischen Inhalte der Beratungssteckbriefe finden Sie im Anschluss an diesen Beitrag .

Auch im Jahr 2024 gab es ein reges Interesse an einer Anerkennung als Berater in Brandenburg und Berlin. Es konnten 22 zusätzliche Fachberater in das System der anerkannten Beratungsfachkräfte aufgenommen werden. Dabei zeigte sich eine große Vielfalt bezüglich der ausgewählten Beratungssteckbriefe und dementsprechend dem künftigen Beratungsangebot.

Auch im Jahr 2024 gab es ein reges Interesse an einer Anerkennung als Berater in Brandenburg und Berlin. Es konnten 22 zusätzliche Fachberater in das System der anerkannten Beratungsfachkräfte aufgenommen werden. Dabei zeigte sich eine große Vielfalt bezüglich der ausgewählten Beratungssteckbriefe und dementsprechend dem künftigen Beratungsangebot.

Die Abbildung 1 verdeutlicht ein in den zurückliegenden Jahren, seit 2021 konstantes Interesse an einer Anerkennung als Beratungsfachkraft im Sinne der Beratungsrichtlinie. In der Regel können pro Kalenderjahr rund 20 Beratungsfachkräfte über eine erstmalige Anerkennung ausscheidende Berater ersetzen, sodass sich die Anzahl der Berater auf welche die Unternehmer im Land zurückgreifen können mit derzeit 135 Beratern auf einem konstanten Niveau hält.

Die Abbildung 1 verdeutlicht ein in den zurückliegenden Jahren, seit 2021 konstantes Interesse an einer Anerkennung als Beratungsfachkraft im Sinne der Beratungsrichtlinie. In der Regel können pro Kalenderjahr rund 20 Beratungsfachkräfte über eine erstmalige Anerkennung ausscheidende Berater ersetzen, sodass sich die Anzahl der Berater auf welche die Unternehmer im Land zurückgreifen können mit derzeit 135 Beratern auf einem konstanten Niveau hält.

Das größte Interesse an einer Anerkennung für die Beratung im Jahr 2024 entfiel auf die von den nachfolgenden Beratungssteckbriefen abgedeckten Themenbereiche:

Steckbrief 3: Begleitung von JungunternehmerInnen (Landwirtschaft, Gartenbau, Forst) und Steckbrief 1: Betriebscheck - betriebliche Erstberatung, Steckbrief 4: Begleitung bei Betriebsübernahme und Betriebsabgabe (inner- und außerfamiliäre Hofübergabe). Für das Beratungsthema des Steckbriefs 17: Umstellung auf Ökologischen Landbau konnten sich von den 22 neuen Beratern acht Beratungsfachkräfte anerkennen lassen. Dies verdeutlicht auch das Potenzial, welches von den Beratern in diesem Bereich gesehen wird.

Die Beratung in den Themen des Beratungssteckbriefs 9 und 10, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, sowie Naturschutz und Biologische Vielfalt, als auch in der Sozioökönomie (Beratungssteckbrief 2) wird nun durch sieben weitere Berater angeboten werden können.

Insgesamt beraten derzeit 135 anerkannte Berater die land- und gartenbaulichen Unternehmer in den Bundesländern Brandenburg und Berlin.

Das größte Interesse an einer Anerkennung für die Beratung im Jahr 2024 entfiel auf die von den nachfolgenden Beratungssteckbriefen abgedeckten Themenbereiche:

Steckbrief 3: Begleitung von JungunternehmerInnen (Landwirtschaft, Gartenbau, Forst) und Steckbrief 1: Betriebscheck - betriebliche Erstberatung, Steckbrief 4: Begleitung bei Betriebsübernahme und Betriebsabgabe (inner- und außerfamiliäre Hofübergabe). Für das Beratungsthema des Steckbriefs 17: Umstellung auf Ökologischen Landbau konnten sich von den 22 neuen Beratern acht Beratungsfachkräfte anerkennen lassen. Dies verdeutlicht auch das Potenzial, welches von den Beratern in diesem Bereich gesehen wird.

Die Beratung in den Themen des Beratungssteckbriefs 9 und 10, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, sowie Naturschutz und Biologische Vielfalt, als auch in der Sozioökönomie (Beratungssteckbrief 2) wird nun durch sieben weitere Berater angeboten werden können.

Insgesamt beraten derzeit 135 anerkannte Berater die land- und gartenbaulichen Unternehmer in den Bundesländern Brandenburg und Berlin.

Die Abbildung 2 verdeutlicht, der Großteil der 135 anerkannten Berater ist in dem Themenkomplex Ökologie beratend tätig. Das sind 63,3 Prozent. 25,2 Prozent der Berater bedienen auch Beratungsanfragen im Bereich der sozioökonomischen Beratung. 11,9 Prozent der Berater stehen für eine betriebswirtschaftliche Beratung zur Verfügung.

Den landwirtschaftlichen Interessenten an einer qualifizierten Beratung steht in Brandenburg und Berlin somit ein breitgefächertes und auf die jeweilige betriebliche Fragestellung spezifizierbares Beratungsangebot zur Auswahl. Das LELF stellt durch das Anerkennungsverfahren eine vorhandene Beratungskompetenz und auch Erfahrung in der Bearbeitung von Beratungsanfragen durch den Berater sicher.

Die Abbildung 2 verdeutlicht, der Großteil der 135 anerkannten Berater ist in dem Themenkomplex Ökologie beratend tätig. Das sind 63,3 Prozent. 25,2 Prozent der Berater bedienen auch Beratungsanfragen im Bereich der sozioökonomischen Beratung. 11,9 Prozent der Berater stehen für eine betriebswirtschaftliche Beratung zur Verfügung.

Den landwirtschaftlichen Interessenten an einer qualifizierten Beratung steht in Brandenburg und Berlin somit ein breitgefächertes und auf die jeweilige betriebliche Fragestellung spezifizierbares Beratungsangebot zur Auswahl. Das LELF stellt durch das Anerkennungsverfahren eine vorhandene Beratungskompetenz und auch Erfahrung in der Bearbeitung von Beratungsanfragen durch den Berater sicher.

Ausgewählte Ergebnisse der Testbetriebsbuchführung

Das Testbetriebsnetz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ermöglicht die Darstellung der wirtschaftlichen Situation in den Landwirtschafts- und Forstbetrieben sowie in den Betrieben der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei auf Landes- und Bundesebene und ist Grundlage des Informationsnetzes der Europäischen Union. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung ist im Land Brandenburg für die Organisation, Durchführung und Auswertung des Bereiches Landwirtschaft und Gartenbau zuständig. Die Aufnahme neuer Testbetriebe ist jederzeit möglich und ausdrücklich erwünscht!

Das Testbetriebsnetz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ermöglicht die Darstellung der wirtschaftlichen Situation in den Landwirtschafts- und Forstbetrieben sowie in den Betrieben der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei auf Landes- und Bundesebene und ist Grundlage des Informationsnetzes der Europäischen Union. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung ist im Land Brandenburg für die Organisation, Durchführung und Auswertung des Bereiches Landwirtschaft und Gartenbau zuständig. Die Aufnahme neuer Testbetriebe ist jederzeit möglich und ausdrücklich erwünscht!

Zahlen und Fakten

Im Wirtschaftsjahr 2023/24 erzielten 159 konventionell wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe im Haupterwerb einen durchschnittlichen Gewinn in Höhe von 195 Euro je Hektar und somit das mittlere Rentabilitätsniveau der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre (Abbildung 1).

Im Wirtschaftsjahr 2023/24 erzielten 159 konventionell wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe im Haupterwerb einen durchschnittlichen Gewinn in Höhe von 195 Euro je Hektar und somit das mittlere Rentabilitätsniveau der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre (Abbildung 1).

Die Liquidität konnte aus eigener Wirtschaftskraft gesichert und Eigenkapital gebildet werden. Die eingesetzten Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital wurden vollständig entlohnt. Mit Nettoinvestitionen in Höhe von 126 Euro je Hektar wiesen die Betriebe im Mittel der fünf Jahre betriebliches Wachstum aus.

Die Liquidität konnte aus eigener Wirtschaftskraft gesichert und Eigenkapital gebildet werden. Die eingesetzten Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital wurden vollständig entlohnt. Mit Nettoinvestitionen in Höhe von 126 Euro je Hektar wiesen die Betriebe im Mittel der fünf Jahre betriebliches Wachstum aus.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022/23 halbierte sich der Gewinn. Wesentliche Ursache hierfür ist - bei nahezu unveränderten betrieblichen Aufwendungen insgesamt - der Rückgang der Erzeugerpreise für Getreide (minus 22 Prozent), Winterraps (minus 15 Prozent) und Milch (minus 16 Prozent) gegenüber dem vorherigen, diesbezüglich außerordentlichen Gunstjahr (Abbildung 2).

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022/23 halbierte sich der Gewinn. Wesentliche Ursache hierfür ist - bei nahezu unveränderten betrieblichen Aufwendungen insgesamt - der Rückgang der Erzeugerpreise für Getreide (minus 22 Prozent), Winterraps (minus 15 Prozent) und Milch (minus 16 Prozent) gegenüber dem vorherigen, diesbezüglich außerordentlichen Gunstjahr (Abbildung 2).

Mit einem Rückgang des Viehbesatzes um 14 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre - darunter Milchkühe minus sechs und Zuchtsauen minus 42 Prozent – manifestiert sich die rückläufige Entwicklung der Tierhaltung offenkundig.

Mit einem Rückgang des Viehbesatzes um 14 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre - darunter Milchkühe minus sechs und Zuchtsauen minus 42 Prozent – manifestiert sich die rückläufige Entwicklung der Tierhaltung offenkundig.

Der horizontale Betriebsvergleich der konventionellen Landwirtschaftsbetriebe in Abbildung 3 zeigt im Durchschnitt der Betriebsformgruppen ein überdurchschnittliches Ergebnis der Veredlungs- und Ackerbaubetriebe.

Der horizontale Betriebsvergleich der konventionellen Landwirtschaftsbetriebe in Abbildung 3 zeigt im Durchschnitt der Betriebsformgruppen ein überdurchschnittliches Ergebnis der Veredlungs- und Ackerbaubetriebe.

Die 25 ökologisch wirtschaftenden Haupterwerbsbetriebe erreichten im Wirtschaftsjahr 2023/24 einen durchschnittlichen Gewinn in Höhe von 185 Euro je Hektar, somit gegenüber dem fünfjährigen Mittelwert ein Plus von 26 Prozent, gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um elf Prozent (Abbildung 4).

Die 25 ökologisch wirtschaftenden Haupterwerbsbetriebe erreichten im Wirtschaftsjahr 2023/24 einen durchschnittlichen Gewinn in Höhe von 185 Euro je Hektar, somit gegenüber dem fünfjährigen Mittelwert ein Plus von 26 Prozent, gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um elf Prozent (Abbildung 4).

Nach einer schrittweisen, im Vorjahr sehr deutlichen Erholung der Erzeugerpreise für ökologisch produziertes Getreide vollzog sich im Wirtschaftsjahr 2023/24 ein erneuter Preiseinbruch (minus 28 Prozent). Auch die ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe konnten im Durchschnitt ihren Zahlungsverpflichtungen aus eigener Wirtschaftskraft nachkommen, Eigenkapital bilden und eine vollständige Entlohnung der eingesetzten Produktionsfaktoren erreichen. Nettoinvestitionen in Höhe von vier Euro je Hektar im Mittel der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre veranschaulichen nur geringes betriebliches Wachstum, jedoch im Mittel der Betriebe den Erhalt vorhandenen Vermögens.

Unabhängig von der Rechts-, Bewirtschaftungs- und Betriebsform sind die Einkommensdifferenzen zwischen den einzelnen Betrieben und Erfolgsgruppen immens und innerhalb der jeweiligen Auswertungsgruppe deutlich höher als zwischen ihnen.

In diesem Zusammenhang ist für die ausgewerteten 233 Testbetriebe festzustellen, dass 33 Prozent von ihnen für das Wirtschaftsjahr 2023/24 einen negativen Cashflow III aufweisen. Rund 34 Prozent der Betriebe verzeichnen eine negative Eigenkapitalveränderung und 37 Prozent eine Fremdkapitaldeckung II kleiner 100 Prozent. Einzelbetrieblich bieten alle drei Kennwerte Anhaltspunkte für eine drohende Überschuldung. Die Ursachen für die angespannte wirtschaftliche Lage in rund einem Drittel der landwirtschaftlichen Unternehmen sind vielfältig: Wetter-, Markt- und Politikrisiken, verminderte Öffentliche Zahlungen, Management- und Nachwuchsprobleme. Diese Umstände schlagen sich letztendlich auch in der Investitionsbereitschaft der Landwirte nieder: 46 Prozent der Betriebe weisen Nettoinvestitionen kleiner Null auf.

Nach einer schrittweisen, im Vorjahr sehr deutlichen Erholung der Erzeugerpreise für ökologisch produziertes Getreide vollzog sich im Wirtschaftsjahr 2023/24 ein erneuter Preiseinbruch (minus 28 Prozent). Auch die ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe konnten im Durchschnitt ihren Zahlungsverpflichtungen aus eigener Wirtschaftskraft nachkommen, Eigenkapital bilden und eine vollständige Entlohnung der eingesetzten Produktionsfaktoren erreichen. Nettoinvestitionen in Höhe von vier Euro je Hektar im Mittel der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre veranschaulichen nur geringes betriebliches Wachstum, jedoch im Mittel der Betriebe den Erhalt vorhandenen Vermögens.

Unabhängig von der Rechts-, Bewirtschaftungs- und Betriebsform sind die Einkommensdifferenzen zwischen den einzelnen Betrieben und Erfolgsgruppen immens und innerhalb der jeweiligen Auswertungsgruppe deutlich höher als zwischen ihnen.

In diesem Zusammenhang ist für die ausgewerteten 233 Testbetriebe festzustellen, dass 33 Prozent von ihnen für das Wirtschaftsjahr 2023/24 einen negativen Cashflow III aufweisen. Rund 34 Prozent der Betriebe verzeichnen eine negative Eigenkapitalveränderung und 37 Prozent eine Fremdkapitaldeckung II kleiner 100 Prozent. Einzelbetrieblich bieten alle drei Kennwerte Anhaltspunkte für eine drohende Überschuldung. Die Ursachen für die angespannte wirtschaftliche Lage in rund einem Drittel der landwirtschaftlichen Unternehmen sind vielfältig: Wetter-, Markt- und Politikrisiken, verminderte Öffentliche Zahlungen, Management- und Nachwuchsprobleme. Diese Umstände schlagen sich letztendlich auch in der Investitionsbereitschaft der Landwirte nieder: 46 Prozent der Betriebe weisen Nettoinvestitionen kleiner Null auf.

Ansprechpartnerin

- Ansprechpartner:

-

- Vorname:

- Cornelia

- Nachname:

- Harnack

- Organisationsname:

- Abteilung Landwirtschaft

- Abteilung:

- Referat Agrarökonomie

- E-Mail:

- cornelia.harnack@lelf.brandenburg.de

Organisation und Durchführung des Schulobstprogramms des Landes Brandenburg

Das Land Brandenburg fördert den Erwerb von unverarbeiteten Äpfeln zur Verteilung an Kinder im Rahmen begleitender pädagogischer Maßnahmen in Bildungseinrichtungen des Landes Brandenburg.

Hierfür hat das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) auch im Jahr 2024 mit der Umsetzung der achten Auflage eines Landesprogramms für Schulobst beauftragt. Für den Erwerb von Äpfeln wurden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Das Land Brandenburg fördert den Erwerb von unverarbeiteten Äpfeln zur Verteilung an Kinder im Rahmen begleitender pädagogischer Maßnahmen in Bildungseinrichtungen des Landes Brandenburg.

Hierfür hat das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) auch im Jahr 2024 mit der Umsetzung der achten Auflage eines Landesprogramms für Schulobst beauftragt. Für den Erwerb von Äpfeln wurden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zahlen und Fakten

213 Einrichtungen erhielten Bewilligungsbescheide über insgesamt 88.767,69 Euro. Der Einkauf von 33.755 Kilogramm Äpfeln für 29.513 Kinder in Kindertagesstätten, Horten und Klassenstufen 1 bis 6 in den Schulen wurde damit gefördert. Lediglich 10 Antragsteller reichten nach ihrer Zulassung zum Förderverfahren keinen Antrag auf Bewilligung ein. Dadurch konnten 11.232,31 Euro nicht zur Auszahlung gelangen.

Die Grenzen für die Beteiligung am Programm wurden auf minimal 200 Euro und maximal 500 Euro festgelegt. Die Anmeldungen aus den Bildungseinrichtungen erfolgten nach Eröffnung des Programmes recht zügig. Im Vergleich zum Vorjahr konnten Träger einer Bildungseinrichtung bis Ende Oktober zur Teilnahme am Landesförderprogramm zugelassen werden. Unter den Begünstigten befinden sich 118 Kitas, 80 Schulen und 25 Horte. Damit bewegt sich das Interesse am Förderprogramm auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau im Vergleich zum Vorjahr 2023 mit 230 Anmeldungen.

Mit dem Auszahlungsantrag gaben die Bildungseinrichtungen Auskunft über die Herkunft der verteilten Äpfel und die Anzahl der Kinder, welche diese Früchte erhielten. In 223 Bildungseinrichtungen wurden Brandenburger Äpfel verteilt.

Durch die Förderung der Bildungsträger kann auch eine gewisse Wertschöpfung in der Region gehalten werden. So erwarben 148 Bildungseinrichtungen Äpfel aus brandenburgischer Erzeugung.

Nach acht Jahren Brandenburger Schulobstprogramm wird folgendes Fazit gezogen: Seit fünf Jahren werden nur knapp 90.000 Euro von den zur Verfügung stehenden 100.000 Euro abgerufen. Dadurch bleiben Mittel unausgezahlt die für die Förderung explizit zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesen von den Antragstellern nicht abgerufenen Mitteln könnten einige der zunächst im Rahmen der Zulassungsrunde interessierten Antragsteller, aber aufgrund einer vorzeitigen Mittelausschöpfung nicht mehr in die Zulassungsauswahl geratenen Bildungsträger, zusätzlich gefördert werden. Zukünftig wäre daher ein vollständiger Mittelabruf durch die Begünstigten, oder aber eine vorausschauende Bedarfsanmeldung der Träger der Bildungseinrichtungen wünschenswert um über die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ein Maximum an Kindern mit Schulobstäpfeln versorgen zu können.

213 Einrichtungen erhielten Bewilligungsbescheide über insgesamt 88.767,69 Euro. Der Einkauf von 33.755 Kilogramm Äpfeln für 29.513 Kinder in Kindertagesstätten, Horten und Klassenstufen 1 bis 6 in den Schulen wurde damit gefördert. Lediglich 10 Antragsteller reichten nach ihrer Zulassung zum Förderverfahren keinen Antrag auf Bewilligung ein. Dadurch konnten 11.232,31 Euro nicht zur Auszahlung gelangen.

Die Grenzen für die Beteiligung am Programm wurden auf minimal 200 Euro und maximal 500 Euro festgelegt. Die Anmeldungen aus den Bildungseinrichtungen erfolgten nach Eröffnung des Programmes recht zügig. Im Vergleich zum Vorjahr konnten Träger einer Bildungseinrichtung bis Ende Oktober zur Teilnahme am Landesförderprogramm zugelassen werden. Unter den Begünstigten befinden sich 118 Kitas, 80 Schulen und 25 Horte. Damit bewegt sich das Interesse am Förderprogramm auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau im Vergleich zum Vorjahr 2023 mit 230 Anmeldungen.

Mit dem Auszahlungsantrag gaben die Bildungseinrichtungen Auskunft über die Herkunft der verteilten Äpfel und die Anzahl der Kinder, welche diese Früchte erhielten. In 223 Bildungseinrichtungen wurden Brandenburger Äpfel verteilt.

Durch die Förderung der Bildungsträger kann auch eine gewisse Wertschöpfung in der Region gehalten werden. So erwarben 148 Bildungseinrichtungen Äpfel aus brandenburgischer Erzeugung.

Nach acht Jahren Brandenburger Schulobstprogramm wird folgendes Fazit gezogen: Seit fünf Jahren werden nur knapp 90.000 Euro von den zur Verfügung stehenden 100.000 Euro abgerufen. Dadurch bleiben Mittel unausgezahlt die für die Förderung explizit zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesen von den Antragstellern nicht abgerufenen Mitteln könnten einige der zunächst im Rahmen der Zulassungsrunde interessierten Antragsteller, aber aufgrund einer vorzeitigen Mittelausschöpfung nicht mehr in die Zulassungsauswahl geratenen Bildungsträger, zusätzlich gefördert werden. Zukünftig wäre daher ein vollständiger Mittelabruf durch die Begünstigten, oder aber eine vorausschauende Bedarfsanmeldung der Träger der Bildungseinrichtungen wünschenswert um über die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ein Maximum an Kindern mit Schulobstäpfeln versorgen zu können.

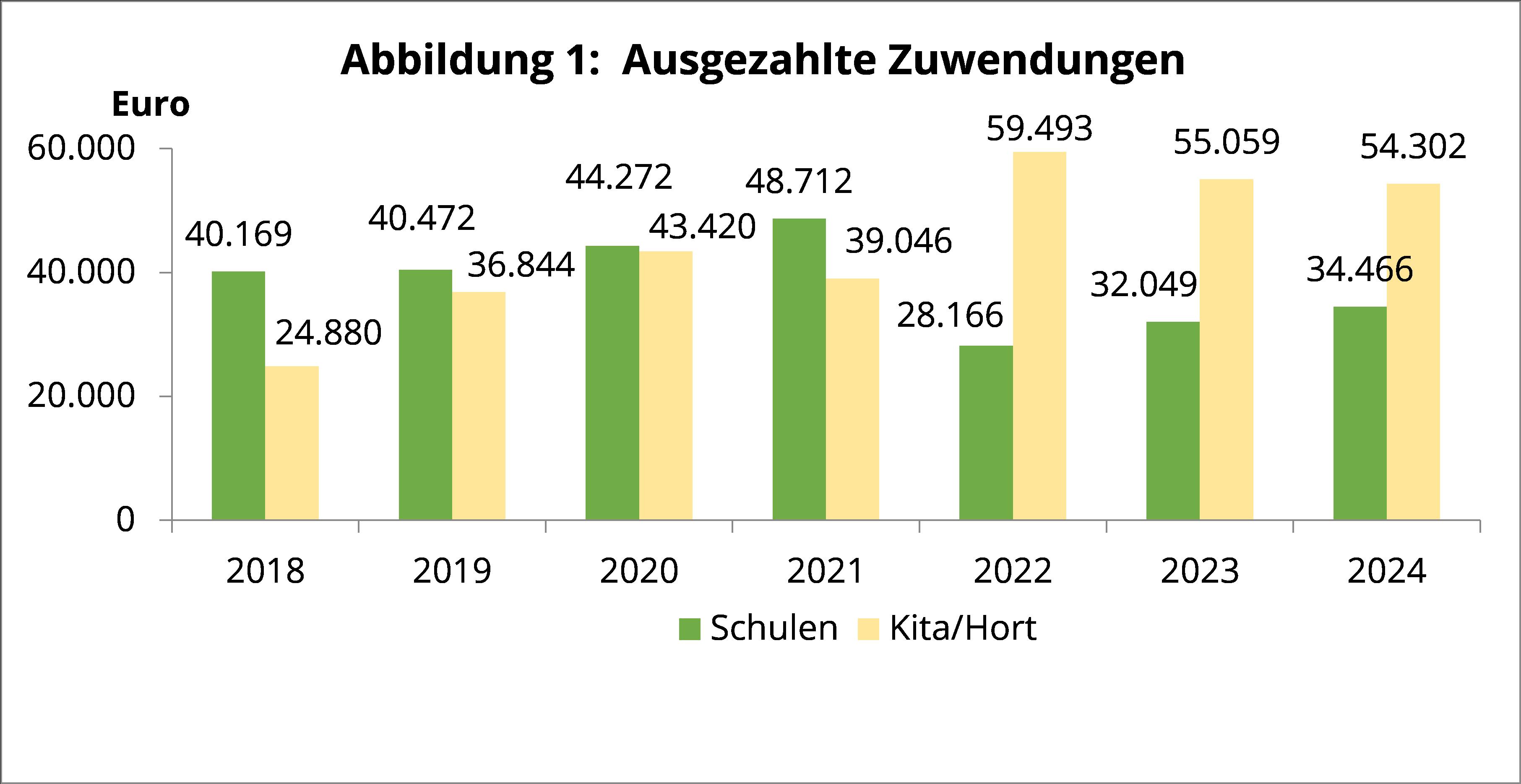

Eine Analyse der letzten 7 Jahre zeigt, das Budget von 100.000 Euro wird zunehmend von Kitas und Horten abgerufen. Seit nunmehr drei Jahren beanspruchen Kitas und Horte den höheren Anteil wie in Abbildung 1 ersichtlich ist.

Eine Analyse der letzten 7 Jahre zeigt, das Budget von 100.000 Euro wird zunehmend von Kitas und Horten abgerufen. Seit nunmehr drei Jahren beanspruchen Kitas und Horte den höheren Anteil wie in Abbildung 1 ersichtlich ist.

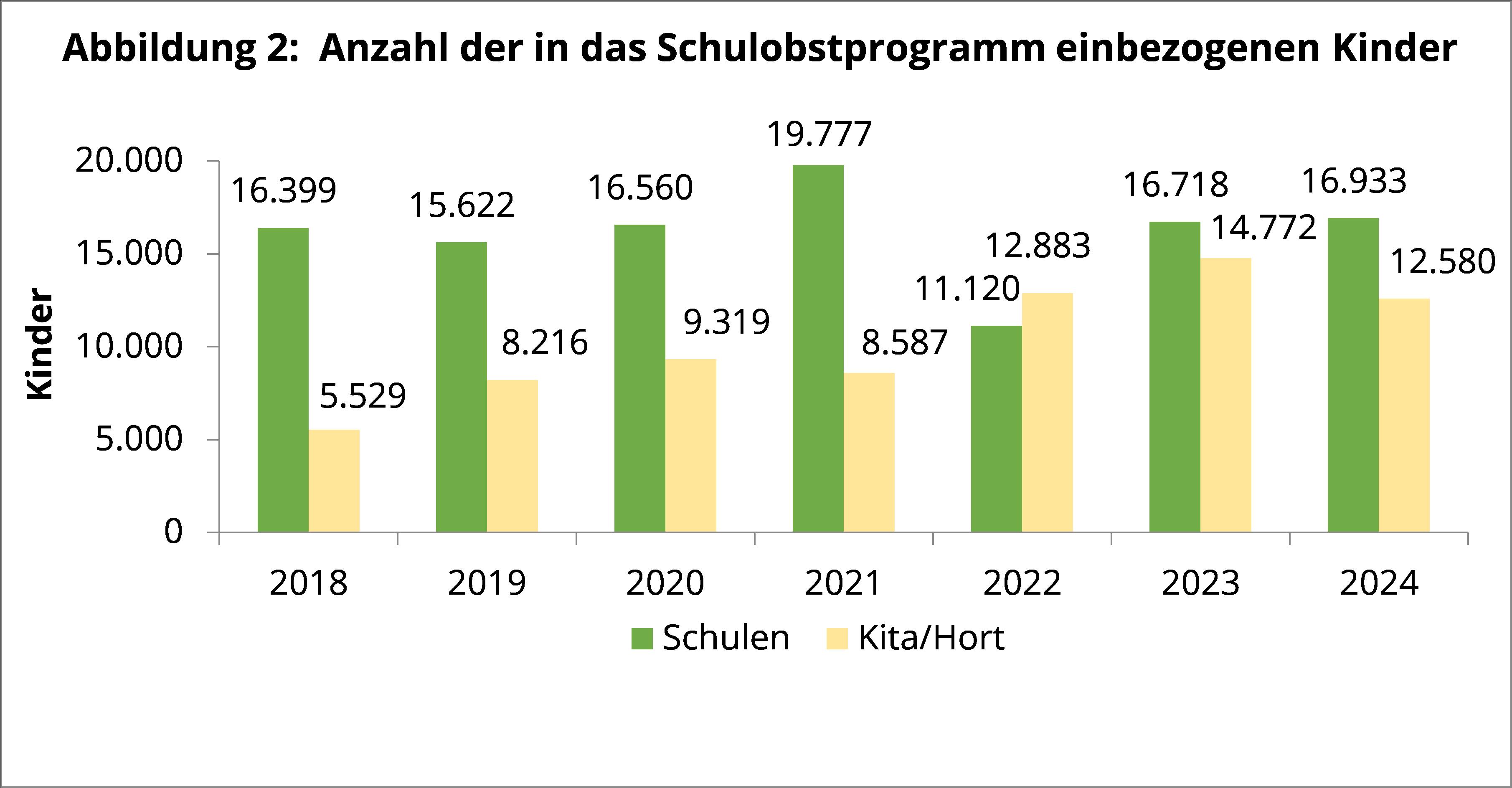

Die Anzahl der begünstigten Kinder hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1.977 Kinder verringert. Abbildung 2 zeigt, dass der Anteil der Kinder in den Schulen den in den Kitas und Horten dabei übertrifft.

Die Anzahl der begünstigten Kinder hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1.977 Kinder verringert. Abbildung 2 zeigt, dass der Anteil der Kinder in den Schulen den in den Kitas und Horten dabei übertrifft.

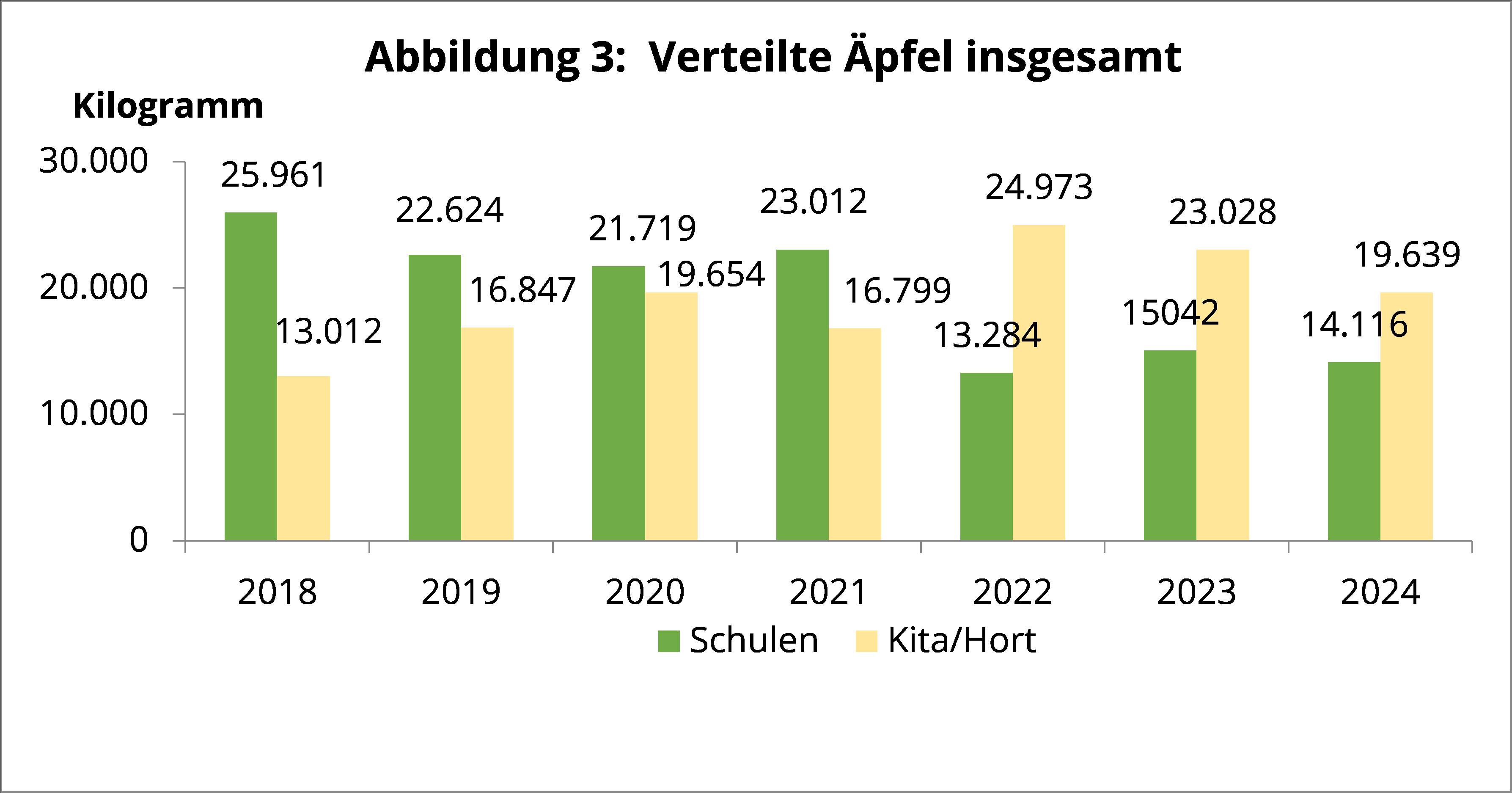

Auf Grund der über die Jahre steigenden Preise können bei gleichbleibendem Budget entsprechend weniger Äpfel gekauft werden. So hat sich die Menge der verteilten Äpfel insgesamt geringfügig verringert beziehungsweise auf einem dem Vorjahr ähnlichen Niveau gehalten.

Auf Grund der über die Jahre steigenden Preise können bei gleichbleibendem Budget entsprechend weniger Äpfel gekauft werden. So hat sich die Menge der verteilten Äpfel insgesamt geringfügig verringert beziehungsweise auf einem dem Vorjahr ähnlichen Niveau gehalten.

Durchschnittlich wurden 1,14 Kilogramm Äpfel auf ein Kind verteilt. Im Vorjahr waren es noch 1,20 Kilogramm Äpfel pro Kind. Kitas und Horte stechen hier mit einem überdurchschnittlichen Apfeleinsatz von 1,56 Kilogramm pro Kind im Vergleich zu den Schulträgern mit 0,83 Kilogramm je Kind positiv hervor. Abbildung 3 zeigt die insgesamt verteilten Äpfel in Kilogramm und Abbildung 4 die verteilten Äpfel je Kind.

Durchschnittlich wurden 1,14 Kilogramm Äpfel auf ein Kind verteilt. Im Vorjahr waren es noch 1,20 Kilogramm Äpfel pro Kind. Kitas und Horte stechen hier mit einem überdurchschnittlichen Apfeleinsatz von 1,56 Kilogramm pro Kind im Vergleich zu den Schulträgern mit 0,83 Kilogramm je Kind positiv hervor. Abbildung 3 zeigt die insgesamt verteilten Äpfel in Kilogramm und Abbildung 4 die verteilten Äpfel je Kind.

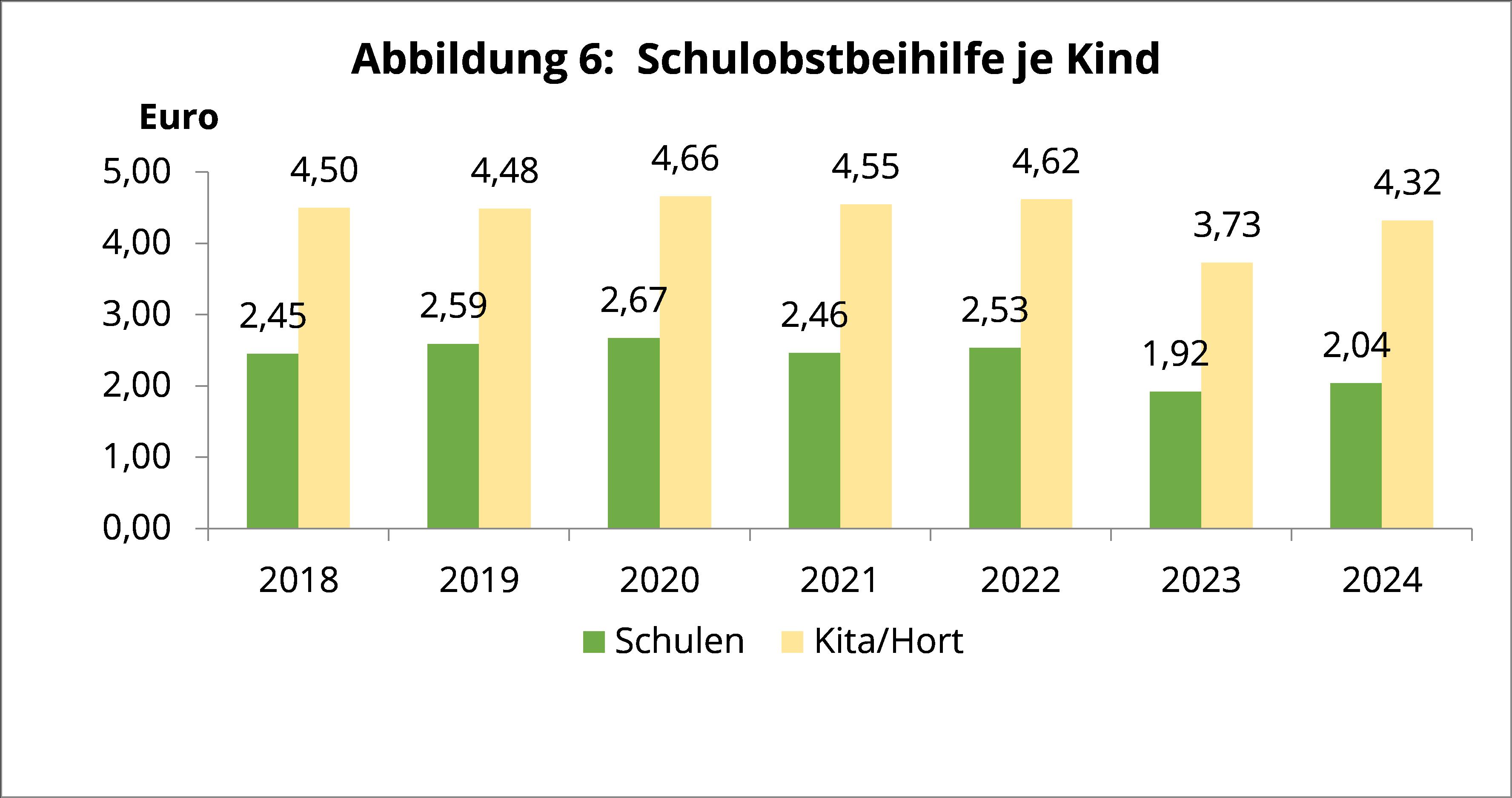

Dass die Schulen die Äpfel in der Regel preiswerter einkaufen als Kitas und Horte stellt Abbildung 5 dar. Zusammen mit der geringeren Menge pro Kind in Schulen ist der Zuwendungsbetrag je Kind in den Schulen auch am geringsten. Darauf verweist Abbildung 6.

Dass die Schulen die Äpfel in der Regel preiswerter einkaufen als Kitas und Horte stellt Abbildung 5 dar. Zusammen mit der geringeren Menge pro Kind in Schulen ist der Zuwendungsbetrag je Kind in den Schulen auch am geringsten. Darauf verweist Abbildung 6.

Damit einhergehend lässt sich der Zuwendungsbetrag in Euro je Kind bestimmen was in Abbildung 6 ersichtlich ist. In Kitas und Horten kamen einem Kind damit im Jahr 2024 4,32 Euro zu Gute, während es in den Schulen mit 2,04 Euro pro Kind weniger als die Hälfte war.

Damit einhergehend lässt sich der Zuwendungsbetrag in Euro je Kind bestimmen was in Abbildung 6 ersichtlich ist. In Kitas und Horten kamen einem Kind damit im Jahr 2024 4,32 Euro zu Gute, während es in den Schulen mit 2,04 Euro pro Kind weniger als die Hälfte war.

Die Umsetzung des Schulobstprogramms wurde durch den Zentralen technischen Prüfdienst des LELF in drei Bildungseinrichtungen überprüft. Die Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen.

Die Umsetzung des Schulobstprogramms wurde durch den Zentralen technischen Prüfdienst des LELF in drei Bildungseinrichtungen überprüft. Die Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen.